本学のユニークな講義のご紹介

2024年06月24日

恵泉女学園大学学長 大日向雅美

5月末から6月の第1週にかけて学内「公開授業」が行われました。その一つの『リハビリテーション~身体イメージを中継ぎにした他者への働きかけ~第8回目』(担当:喜田安哲先生)に参加いたしましたが、とてもユニークで、楽しい授業でした。

担当の喜田先生の専門は認知科学(心理学・脳科学)で、社会園芸学科3・4年生を対象とした授業です。

授業の概要と目的(シラバスより一部引用)

リハビリテーションでは、生身の自分が生身の他者に出会う過程を中継ぎにして、滞った身心の動きに気づき(自己覚知)、滑らかにしてゆく(制御する)ことが求められます。

ですから、身体の動きを制御する生理的な構造と機能はもちろんのこと、その過程における心理についても充分に理解しておかなければ、実践的な場面でのなりゆきを展開させることができません。本講義では、講義と実技を併用して展開させつつ、(障害を負った方々を含む)他者に働きかけるために必要な、身心に対する考え方と扱い方を身につけてもらいます。

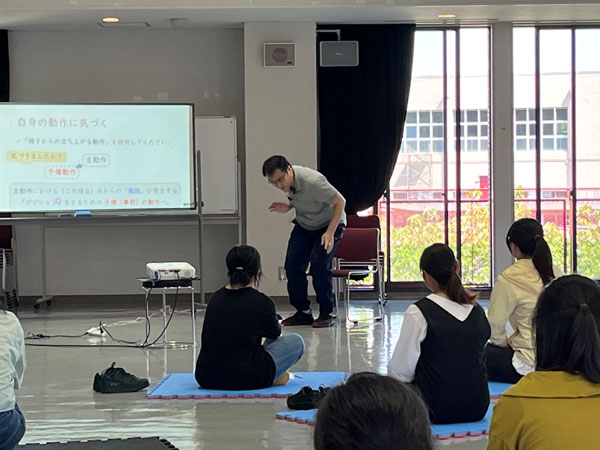

このシラバスに書かれているように、講義と実技を併用した授業の展開は、緩急自在を絵にしたような見事な流れでした。朝1限の授業にもかかわらず、運動できる服装を整えて授業開始前に揃っている学生たちの姿からも、この講義への期待の高さがうかがえました。私にとっても、90分があっと言う間のように感じられた一方で、とても長く充実した時間を喜田先生や学生たちと分かち合えたような深さを覚えた、不思議な体験でした。

この日は第8回目で、「椅子から立ち上がる動作」と「積極的受動的な触れ方の展開」が主なテーマでした。

喜田先生に、このテーマについて、解説をお願いいたしましたので、お読みください。

この授業は、学生(学習者)が将来(リハビリも含め)教授者的な立場になることを念頭に、教授者教育の観点で授業を行っています。リハビリテーションでは、(いわゆる健常者なら何気なく行える)日常的な生活活動が困難になってしまった(いる)方と係わっていくことになります。そのような方と出会ったとき、初めて「私はどうやってこれ(活動や動作)をやっているのだろうか?」という意識が発生します。しかし、例えば「椅子から立ち上がる」という日常的な動作1つでも、「立ち上がる」という主となる動作(主動作)には自覚があるものの、実はその主動作を成立させるための、ちょっとした予備の動作(予備動作)を行っていることにはほとんど自覚がありません。そんな無自覚に行っている自身の動作や必要性に「気づく」ことで、その動作(活動・行為)に困難を覚えている方への効果的な補助や、さらにはその方が「できるように」なる可能性が出てきます。

他方で、リハビリテーションでは、対象の方に直に触れて、動きを導くことが必要になってきます。人に触れることはとても緊張します。しかし、教授者自身が緊張して力んでしまっては、相手の方(学習者)の力みや意識の向き具合を感じ取ることができません。ですから、ゆったりとした気持ちで相手に触れ、相手の情態を感じ取る(積極的に受動的な態勢の)訓練が必要なのです。手の平を合わせて相手を感じながら動くことや、背中などに直接触れて相手の情態を感じ取りつつ緩みを促す「手当マッサージ」、また今回のような「生卵を立てる」といった課題もその訓練の一環として行っています。

【授業の様子】

授業開始時

授業開始時 自身の動作に気づく大切さについて

自身の動作に気づく大切さについて 姿勢の保ち方を「生卵」を立てる実験から

姿勢の保ち方を「生卵」を立てる実験から 手を当てるだけの「手当てマッサージ」

手を当てるだけの「手当てマッサージ」  手の平を合わせて相手を感じながら動く訓練

手の平を合わせて相手を感じながら動く訓練

私も学生に触れてもらって、身体がポカポカ・心も柔らかくなりました